別盲目做!醫生坦言「照一次CT」恐有4大風險:三類人注意

「我這年紀,身體也不算差,就是這幾天總覺得胃有點悶,是不是做個CT查查比較放心?」

這是一個退休職工在社區醫院門診時低聲問出的一句話。他六十出頭,不抽菸不喝酒,檢查報告也沒什麼明顯異常,可醫生卻遲疑了一下,並沒有第一時間點頭。

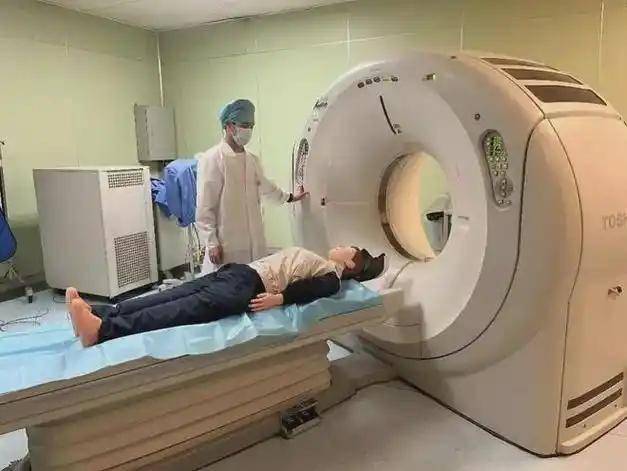

CT檢查如今已經成了常規項目之一,很多人聽醫生一句「拍個片子看看」,就直接安排了CT。

但真這麼簡單嗎?掃一下就結束的檢查,背後到底藏著什麼?有些人只看到結果,卻沒想過過程本身可能是問題的根源。

Advertisements

很多人沒意識到,CT不是一張普通的照片,它的核心是一種醫學影像技術,全稱叫計算機斷層掃描。

靠的是X射線旋轉照射,再由計算機重建圖像。也就是說,身體要接受一定量的電離輻射,這不是「無感」的過程。

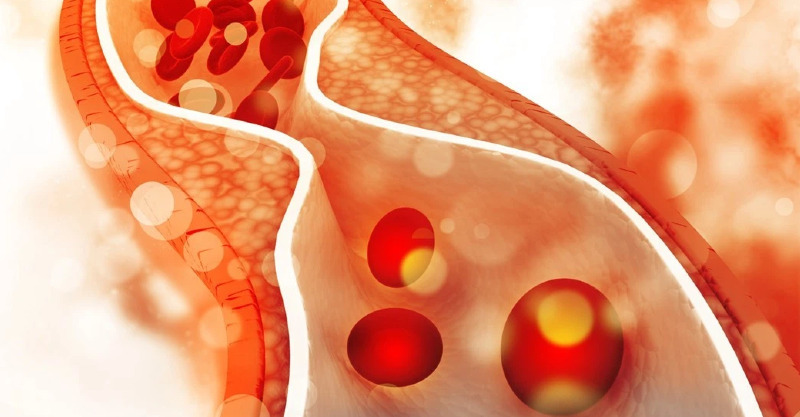

電離輻射,對細胞有直接影響。它能破壞DNA,引發細胞突變,這是醫學共識。

平時我們接觸的自然輻射很有限,但一次CT,尤其是胸部和腹部的掃描,所接受的劑量遠超平常水平。

Advertisements

有文獻指出,一次腹部CT的輻射量,相當於幾百張普通X光片的總和。雖然大部分人體可以修復這種損傷,但反覆暴露、劑量累積,是有明確風險的。

這些風險,並不總是立刻體現。

有些DNA損傷並不會馬上出問題,而是埋下一種隱性的不確定性。幾十年後是否會因此引發細胞異常、出現病變,沒人能打包票。

對普通人來說,這些聽起來像是遙遠的可能性,可對那些已經經歷過多次CT檢查的人而言,累計暴露的現實不得不考慮。

Advertisements

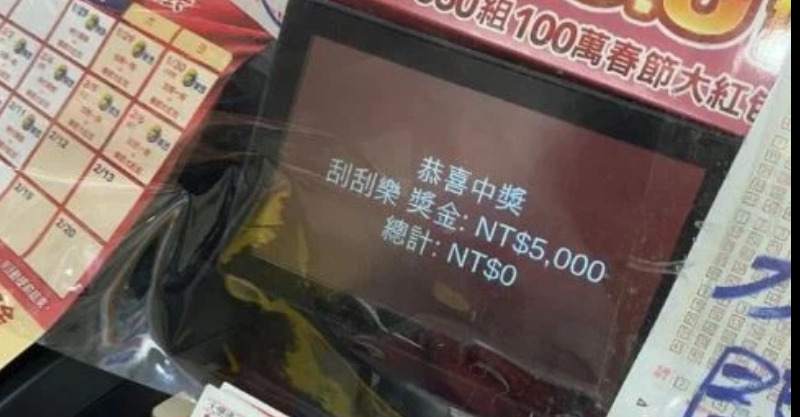

另一個常被忽視的,是造影劑的使用。很多人以為CT就是拍個圖,實際上,在檢查某些部位或疾病時,醫生常常會建議增強CT,也就是注射含碘造影劑,以便更清楚地顯示器官結構。

這些造影劑進入體內,不是毫無代價的。部分人會出現輕微不適,比如噁心、頭暈,但有些人可能發展為急性過敏反應,甚至誘發腎損傷。

造影劑的排泄主要靠腎臟,而腎功能原本就較弱的人群,比如糖尿病患者、年老者,很容易在接受造影后出現腎功能惡化。

有研究顯示,某些慢病群體在接受增強CT後,24小時內出現肌酐升高的概率明顯高於普通人。腎臟受損的信號來得快、後果卻持續,對長期健康影響巨大。

Advertisements

還有一點被大眾低估,那就是幽閉恐懼。一台CT機不是開放空間,而是一個狹窄的環狀結構,檢查過程中要保持數分鐘不動,對部分心理敏感人群而言,是極大的壓力來源。

很多人本身並不清楚自己有幽閉恐懼,直到被推進設備的那一刻才感到窒息感襲來。

這種心理應激雖然不屬於物理傷害,但也會影響檢查的質量,甚至在某些人身上誘發焦慮發作、心率驟增等應激反應。

再說過敏反應。過敏不僅僅是皮膚瘙癢、起疹子的問題。